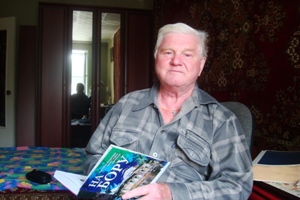

О ЛЮДЯХ

Два Юрия, два журналиста...

Все было как будто вчера. Казалось бы, совсем недавно я сидел с ними за одним столом, пил чай, и не только чай. Как-то даже не верится, что этих людей уже пять лет, как нет с нами… Два жизнелюба, два оптимиста, два таких схожих и совершенно разных характера…

Все было как будто вчера. Казалось бы, совсем недавно я сидел с ними за одним столом, пил чай, и не только чай. Как-то даже не верится, что этих людей уже пять лет, как нет с нами… Два жизнелюба, два оптимиста, два таких схожих и совершенно разных характера…С Юрием Васильевичем Суворовым я познакомился в августе 1985 года. Мы оказались почти соседями – квартира Суворовых располагалась в нашем микрорайоне Дружба. А свела нас судьба в гостях у общего знакомого, замечательного учителя, директора нашей школы Владимира Михайловича Смирнова.

Разговорчивый, шумный Юрий Васильевич сразу стал душой нашей компании. Он оказался очень интересным рассказчиком. Я ранее читал некоторые его рассказы в газетах «Борская правда» 16+ и «Ленинская смена» 16+. А вот живые рассказы Ю. В. Суворова произвели на меня гораздо более сильное впечатление. Вскоре я доставил Юрию Васильевичу одно из своих первых стихотворений. Вердикт, вынесенный им, был суров, но справедлив:

–Стихи эти в печать не пойдут, но со временем у тебя все получится!

Со временем, во многом благодаря добрым советам Юрия Васильевича, так и случилось, и в мае 1986 г. я обрел статус внештатного корреспондента «Борской правды».

Примерно так же обстояли дела и с моим первым журналистским, прозаическим опытом. Благодаря Юрию Васильевичу я научился писать информационные заметки, репортажи, фельетоны... Он активно поощрял мое стремление работать в разных жанрах, говоря не раз и не два:

–Поэт, не умеющий писать прозу, – это однобокий талант! Так что развивайся во всех направлениях.

И еще один дельный совет:

–Человек любой профессии обязан уметь написать статью или хотя бы коротенькую заметку... Рано или поздно настанет необходимость грамотно изложить свои мысли по тому или иному вопросу. Так что без навыков журналиста в любой профессии – никуда.

Вот этими правилами в работе я и руководствуюсь уже почти четыре десятилетия.

–Игорь, в стихах рифма – не главное, – не раз говорил он мне. – Механический набор рифм ничего не даст. Если хочешь, то можно зарифмовать и телефонный справочник. А вот яркий поэтический образ делает стихи настоящей поэзией.

Юрий Васильевич значительно расширил круг моего не только поэтического, но и человеческого общения. Он приносил мне книги из личной библиотеки с автографами авторов... С некоторыми из них я потом познакомился лично, а с Н.Б. Рачковым несколько лет даже состоял в дружеской переписке...

Однажды с четой Суворовых произошел случай на грани фантастики. В тот вечер супруги оказались в гостях у патриарха нижегородской прозы Николая Ивановича Кочина. И вот во время беседы за чаем в его квартире раздался телефонный звонок. Живой классик не замедлил снять трубку.

Однажды с четой Суворовых произошел случай на грани фантастики. В тот вечер супруги оказались в гостях у патриарха нижегородской прозы Николая Ивановича Кочина. И вот во время беседы за чаем в его квартире раздался телефонный звонок. Живой классик не замедлил снять трубку.–Алло! На проводе Вешенская? Миша! Здравствуй, дорогой! Как я рад тебя слышать… Говоришь, «Поднятую целину» 6+ в очередной раз переиздали? Обе книги в одном томе? От души поздравляю! Слушай, дорогой, не в службу, а в дружбу: тут у меня в гостях сидит одна очаровательная пара – будь другом, надпиши им, пожалуйста, один экземплярчик!

И вот хотите верьте, хотите нет, но на Дружбу в 5-этажный панельный дом пришла бандероль с новеньким экземпляром известной книги маститого автора. На обороте обложки – лаконичная надпись: «Суворовым – М. Шолохов». Из всей этой истории лично я сделал вывод: истинно великий человек не мнит из себя живого Бога или живой памятник. Чем человек выше, тем он проще и доступнее...

«Здравствуй, мой дорогой классик!» – такого обращения к себе я никак не ожидал. В тот раз мне позвонил Юрий Степанович Брагин, редактор газеты «Нижегородский инвалид» 16+. Потом я узнал, что до отъезда в Горький Юрий Степанович не один год проработал на Бору, занимал в «Борской правде» едва ли не ту же самую должность, какую после него занял Юрий Васильевич Суворов.

А тогда мы познакомились сначала по телефону, при этом личная встреча не заставила себя долго ждать... Признаюсь, я не сразу дал согласие сотрудничать с так называемой инвалидной прессой, но Юрий Степанович и мой отец все же убедили меня, что «Нижегородский инвалид» – дело благородное и доброе, и даже вдохновили примером русских классиков, большая часть которых охотно печатались в газете «Русский инвалид». К тому же газета эта областного масштаба, следовательно, давала шанс на расширение моей читательской аудитории...

Ю. С. Брагин тогда планировал создание литературного альманаха под рабочим названием «Нерв России» (название со временем поменяли на «Боль и надежда» 12+). Сборник вышел летом 1994 г. с большим трудом – на серой низкосортной бумаге, с плохим шрифтом и рваными краями из-за дефекта печатной машины… И все же многие из нас были рады и этому. Сборник даже выдвинули на соискание премии Нижнего Новгорода. Не получилось, не стали лауреатами... Но сам факт соискания областной премии внушал оптимизм и надежду на дальнейший успех.

Осень 1999 года. В гостях у меня – Юрий Васильевич и Юрий Степанович. Обсуждаем возможность спецвыпуска «Нижегородского инвалида», посвященного Борскому району. В ту же неделю встретились еще раз – в Неклюдовской библиотеке, на выездном заседании Творческого объединения «На Бору», организатором и руководителем которого был Ю. В. Суворов. Вместе с Ю. С. Брагиным приехал еще один гость из Нижнего – Юрий Евсеевич Федоров, талантливейший поэт, прозаик и публицист, чья личность заслуживает отдельного рассказа. В тот момент я даже не осознавал, с каким замечательным человеком мимолетно сведет меня судьба… И за это спасибо Юрию Степановичу Брагину!

Что было дальше? Встречи, беседы, споры. Рассказывать обо всем – хватит на целую книгу. Умерли оба Юрия в один год. На пороге весны, 28 февраля 2019 года, скончался Юрий Васильевич Суворов, а пятого мая, в День советской печати и накануне Дня Победы, ушел в мир иной Юрий Степанович Брагин. В тот год мир опустел на две незаурядные личности. Нам остается одно – помнить и чтить их память.

Игорь Чеботарев